编者按

本文是“澎湃新闻·私家历史”对鲁西奇老师进行的专访。在访谈中我们了解到,鲁老师多年来一直有撰写中国乡村史的愿望,这一乡村史应该包括三个部分:历史村落地理、乡村制度史和乡村社会史,而乡里制度史就属于这里乡村制度史的第一部分。

关于这一乡里制度史研究的基本理路与方法,鲁老师的研究则是把重心放在乡里制度在各地区的实行及其所表现出来的区域差异上来。在研究过程中,他根据自己的理解,努力将“活的制度史”的理念落实到乡里制度史的研究中,特别关注了乡里制度的设计、实行还有乡里制度及其实行的社会意义等三个方面,形成了他所理解并试图描述的“活的乡里制度史”的四要素:制度背后的思想(或想法、立场),预留变动空间的制度规定,制度实行过程中的“因地制宜”,以及制度实行的不同社会后果。

感谢“澎湃新闻·私家历史”授权保马转载此文!

相关链接:每日一书|中国古代乡里制度研究

我为什么更加关注土地、村庄和天空

采访丨饶佳荣

澎湃新闻:当初是什么原因促使您关注并投入乡里制度的研究?

鲁西奇:我一直想写一部中国乡村史,是三十年来的梦想。这不仅因为:(1)我出身在农村,(2)中国是个农业国,农民占大多数(虽然我不知道今天的中国,谁是农民),而他们在历史上没有或较少声音,(3)马克·布洛赫的《法国农村史》以及勒华拉杜里《蒙塔尤》等的影响,(4)农民(这是个假定的范畴)相对纯朴,从他们身上,可以更好地观察人性的善与恶,及其局限(这是个价值判断,不能认真),还因为我不会做别的事情——学了历史,却不喜欢政治史,不认同经济基础决定上层建筑,不相信“知识分子”的“哲学家王”之梦。余下的,似乎就只有土地、村庄和天空了。

我设想中的中国乡村史研究,包括三个部分:(1)历史村落地理,或者称作乡村聚落历史地理、历史乡村居住地理,就是想弄清楚乡村聚落的区位、形态与空间结构,乡村住宅的形式及其空间布局。(2)乡村制度史,它包括两个部分,一是王朝国家的控制制度,即乡里制度,主要是王朝国家从外部加之于乡村之上的控制、管理制度;二是乡村自治制度,即乡村内生的各种自组织机制。(3)乡村社会史,即乡村民众如何交往、怎样形成自己的社会关联与社会关系网络,以及如何处理其内部矛盾、冲突的历史。这三个部分当然不能涵盖乡村史的全部,但它抓住乡村民众的居住、控制与社会关系三个方面,是我认识到的乡村生活的三个关键因素。

因为学历史地理的缘故,我关于乡村史的研究与思考,是先从乡村聚落入手的。关于江汉平原、长江中游地区以及南北方地区散村、集村的几篇文章,就是围绕历史时期乡村聚落的形态与空间结构展开的。最近正在写一篇长文章,《一明二暗:中国古代乡村住宅的基本形式及其演变》则是讨论农家住屋的。这些都可以归入历史村落地理的研究。乡里制度史,则属于乡村制度史的第一部分。关于乡村民众的身份、交往及其社会关联,这些年也在思考。最近有一篇文章,《秦统治下人民的身分与社会结构》,就是初步的成果之一。

所以,这本书,不是兴趣的结果,而是我的“志向”,是我刻意要做的,是一个宏大的研究计划的组成部分,虽然我未必能够完成这个计划。

鲁西奇著《中国古代乡里制度研究》

北京大学出版社2021年版

澎湃新闻:这项研究持续了很多年,在哪些地方遇到过瓶颈,后来是怎么解决的?

鲁西奇:我从没有打算把乡村史作为一个项目对待,所以从没有以它为主题申请过课题。这项研究,就是断断续续地做着,有机会就写一篇文章,没有机会,就放着。

关于乡里制度的第一篇文章,《宋代蕲州的乡里区划与组织》,写于2004年。那年春天,我们在鄂东黄冈地区考察,看到了一些宋代的买地券和墓志。夏天,李孝聪老师让我去参加一个活动,我就报告了这次考察所得。邓小南老师听了,让我写成文章,后来登在《唐研究》第11卷上。在整理买地券时,我也很注意其中所见的乡里制度,作了一些考证。我在汉水流域跑的最多,特别是在潜江、汉川等地看到了一些明清时期的族谱、实征册之类,以此为基础,写成了《明清时期江汉平原里甲制度的实行及其变革》,后来登在《史语所集刊》上。《辽金时期北方地区乡里制度及其演变》的写作,则可以追溯到1980年代跟从李涵老师念研究生时所写的札记,但却直到2019年夏天才最终成文。所以,虽然在总体上这是一个有计划的研究,但落实到每篇论文的写作,却又缘于各种机缘,总的过程看起来松散而漫长。

关于春秋战国时期秦、楚、齐三国乡里制度及秦式乡里制度在六国故地的推行,对于我来说,有些难。我受过一点古文字学的训练,但远不够做研究用。我的师兄们可都是楚地出土文献(简牍与金文)研究的大行家,我用包山简、里耶简、岳麓简以及齐陶文做研究,其实很没有底,总担心人家笑话。所以,一直到三校样,相关部分,我都还在改。总希望自己再多下点功夫,尽可能避免低级错误。我不能确定自己做到了多少。

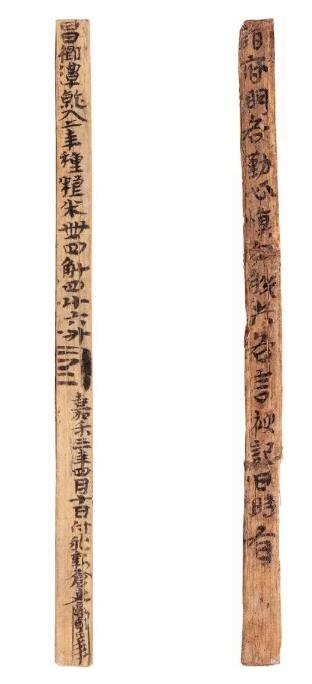

左:昌乡潭就入种粮简 28.6×1.6cm 长沙简牍博物馆藏

释文:昌乡潭就入二年种粮米卌四斛四斗六升,

嘉禾三年四月十日付,永新仓吏区荀受。

右:诣府文书简 23.2×1.3cm 长沙简牍博物馆藏

释文:诣府,明各勤心,慎勿脱失,各言被记,日时有。

澎湃新闻:中国历史上的乡里制度是否存在显著的地域差异?

鲁西奇:当然。区域差异或区域多样性,是我一直强调的重要方面,在我所有的研究中都很突出。乡里制度是最能够表现出差异性的制度之一,理所当然的,乡里制度的区域(地域)差异是本书最重要的特色之一。

统一的制度及其在各地区的实行,向来被认为是中华帝国实现并维护其统一的基础。一般认为:历代王朝在建立之初,即通过大规模的制度建设与不断调整,确立了王朝国家的基本架构与制度框架,设计并建立起“统一的制度”,并将之逐步推行到全国各个地区,从而实现了对各地区的有效控制以及王朝国家在政治经济与社会文化各方面的统一。可是,这样的认识,实际上将复杂的历史过程简单化了。

首先,“统一的制度”的形成是一种漫长而复杂的过程,并非王朝的创立者与其核心权力集团“设计”或“创立”出来的。历代王朝(包括秦朝)都是在其前的政权基础上建立的,因此,新王朝建立后,就不仅直接继承了其所取代的政权原有的制度,而且程度不同地接受了其所吞并的各地区性政权所制定的制度。所以,新王朝所建立的制度,就必然是在其所取代和合并的诸种政权制度的基础上,不断调整、整合,逐步形成的。在这一过程中,既有不同政治理念的融会与整合、实践方案的设计与调整,更有不同制度所代表的诸种政治经济与社会势力的角逐与平衡,甚至还有许多人事因素的考虑,需要不断调整以取得平衡、逐步调适以实现其可行性,乃是一个充满着权谋、斗争与协商的漫长过程。

其次,将“统一的制度”推行到各地区,更是一个非常复杂而漫长的过程。制度的建立与实行,乃是为了实现国家对各地区的有效统治。中国幅员广阔,各地区社会经济发展的水平及其基本形态均有很多差异,其政治文化背景亦各不相同。要将“统一的制度”推行到政治经济与社会文化背景有着巨大差异的各地区,势必遭遇程度不同的阻力和困难,也就需要采取相应的策略,甚至对制度本身做出“因地制宜”的调整。所以,推行“统一的制度”,绝非一纸诏书即可完成。统一的王朝制度在每一个地区的实行,都必然经历着复杂的、甚至是血腥的斗争过程,是王朝国家与诸种地方势力不断斗争、互相妥协的结果。而在这一过程中,就会不断滋生出“地方性的”的制度安排,从而破坏“制度的统一性”。因此,“统一的制度”在各地区实行的“效果”并不“统一”,而是程度不同地表现出“地方差异性”。

当然,制度本身是分层次的,不同层次的制度在形成与实行过程中所表现出来的“统一性”与“地方差异性”亦各不相同。一般说来,关涉国家形态与政治结构的上层制度安排统一性较强,而主要针对基层社会控制的制度安排则会较多地考虑各地区的社会经济背景及其文化传统,因而较多地反映了地方的差异性。乡里制度属于后者,乃是王朝国家掌握户口、征发赋役、控制乡村民众与地方社会的基本制度。王朝国家既需要设计并建立起一整套统一的乡里制度体系,又需要尽可能考虑各地区不同的制度背景与社会经济乃至文化环境,并在实行的过程中,“因地制宜”,以切实建立起乡里控制体系。因此,乡里制度的形成与实行,较为突显地反映出在制度形成与实行的过程中,存在着统一性与地方差异性两种倾向。

中国古代乡里制度及其实行的差异性,主要表现在四个方面:一是乡里制度在制定、形成过程中,所表现出来的地域差异性。二是乡里制度本身蕴含的地域差异性。三是乡里制度在实行过程中表现出来的地域差异性。四是乡里制度在演变过程中也表现出地域差异。关于这些差异在不同时期不同地区的表现,我在书里做了较为细致的分析。对区域差异性的强调和探究,是我关于制度研究的重要特点之一。

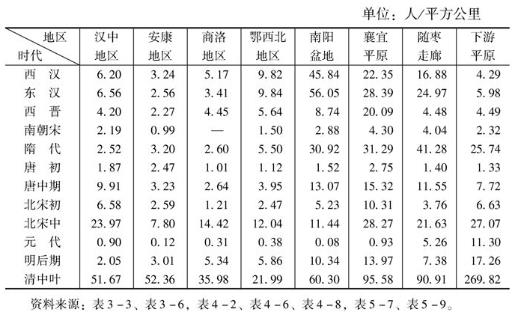

上表为历史时期汉水流域的人口密度

取自鲁西奇著《区域历史地理研究:对象与方法》

社科文献出版社2019年版

澎湃新闻:您最初是历史地理研究出身,从乡里制度的研究出发,是否可以提炼出一些历史政治地理、历史文化地理方面的看法?

鲁西奇:其实,关于乡里制度的研究,离历史地理研究已经有些远了。历史村落地理,还是历史地理研究的组成部分。虽然在研究过程中,空间的观念与思想方法,已经渗透到每一个部分,比如上面谈到的乡里制度的区域差异,事实上就是在空间观念与方法下提出来的,但在做乡里制度研究时,我没有思考历史政治地理与历史文化地理的研究路径。您提了这个问题,我才想了很久。关于历史文化地理,实在没有思考;关于历史政治地理,有一点,或者值得说说,那就是乡村层面的政治史与政治地理。王朝国家的权力通过乡里制度和户籍制度,渗透到乡村的每一个角落,这首先是一个政治史论题,其次才是一个社会史论题。它是怎样实现的?有两种讨论思路:一是看国家通过或依靠哪些人,做到这一点,这基本上是社会的政治学,即从人与社会的角度,看权力的下传、展开与运作;二是看国家在怎样的空间内,施展、运行其权力,这基本上是空间的政治学,即从空间的制造、形成及其意义的角度,看权力的展开。具体地说,或者可以抓住乡村政治空间的塑造、标志及其使用这样的线索,展开研究。以人、空间为中心,看权力通过怎样的人、在怎样的空间范围内展开、运行,这是我可能会做的乡村政治史或乡村政治地理。当然,我可能把庙堂上高大上的“政治”理解的太过“平凡”了。

十家总牌:清代保甲制度的遗物

澎湃新闻:制度史研究在中国现代史学研究上颇有传统,近些年北大邓小南教授等还提倡“活的制度史”,您在这方面有哪些心得?

鲁西奇:这本书,实际上是2018年秋季学期在北大文研院访问期间基本定稿的。那年秋季学期访问学者的内部报告,我是头一个,介绍的就是我关于乡里制度史研究的基本理路与方法。记得我开头就说,历史学领域关于乡里制度的研究,侧重于制度本身的规定,而对于其在各地区的实行,则一般不做深究。我的研究,就是要把重心放在乡里制度在各地区的实行及其所表现出来的区域差异上来。这种思路,虽然也有我自身的学术路径,但表述清晰且能够坚持下来,则得益于邓老师的指点与启发。邓老师的大部分论著与谈话,我都认真读过,并努力领会、学习。在研究过程中,我根据自己的理解,努力将“活的制度史”的理念落实到乡里制度史的研究上来,特别关注三个方面:

一是乡里制度的设计。作为王朝国家统治制度的组成部分,乡里制度的思想或理论基础乃是王朝国家的统治理念。如上所述,设计并制定乡里制度的基础乃是王朝国家对土地等生计资源的占有或控制,以及对于乡村民户的人身控制,其目标则是征发赋役和维护统治秩序。历代王朝的乡里制度都是在这一总体原则和目标上设计并制定出来的。不同王朝、不同时段及其在不同地区实行的乡里制度,都是由具体的人或群体提出、设计出来的,而他们既有自身的政治理念,对于其所处的政治经济与社会文化环境又有其特定的认识,其所设计制定的乡里制度亦有其预设的实行区域,而这些政治理念、认识与对实行区域的预设,又必然会影响乃至决定着乡里制度的具体内涵。因此,与各种统治制度一样,乡里制度乃是一种“有思想(理论)的制度”,是统治理念、现实认知以及理想预设在制度层面上的体现。所以,在研究过程中,我特别着意于对于此种“制度背后的思想(或理论、认知)”的探究与揭示。

二是乡里制度的实行。站在王朝国家的立场上,自然希望能将一种统一的乡里制度推行到全国,在全国建立起一个整齐划一的乡里控制体系,从而实现对乡村社会最大程度的控制。但事实上,由于其所要推行的乡里制度,一般是以某一特定区域的社会经济情况为基础的(大部分王朝的乡里制度主要是立足于北方地区乡村的经济与社会文化情况的),往往并未能充分考虑到幅员辽阔的中国各地区乡村在经济社会乃至历史文化方面的巨大差异,所以,在将这种制度推行到全国各地区的过程中,往往会主动、被动地进行诸多调整,以使其适应不同地区具体的政治经济与社会文化环境,即“因地制宜”。也就是说,王朝国家乡村控制的总体目标,要求它在推行实施乡里制度时,自觉地调整其刚性的规定,加以变通。这种变通主要表现在两个方面:一是根据不同地区乡村经济社会的实际情况,补充原先制度设计中未能予以充分考虑的部分内容;二是在尽可能保证目标实现的前提下,对制度规定的部分形式加以变通,甚至忽略。乡里制度的目标主要是保障治安与征发赋役,这也是王朝国家赋予乡里控制体系的主要功能。在保证这两方面主要功能的前提下,王朝国家特别是地方官府往往默认甚至提倡根据地方实际情形,调整乡里制度的具体形式。这样,乡里制度就表现出多种多样的地方差异性。

三是乡里制度及其实行的社会意义。乡里制度的实行,对于不同的乡村民户,可能有着完全不同的意义:部分乡村豪强或上等户充任乡里正长等不同名目的“乡官”,或控制乡村“职役”的差充轮当,或以不同方式干预、控制乡里治安、赋役征发等事务,从而得以利用王朝国家的乡里控制体系,扩展自身的经济与政治势力,提升其社会威望和文化影响力,进而主导诸种形式的乡村社会组织,确立、维护、提升其在乡村社会中的地位;大部分普通民户(“良民”)接受或支持现存统治体系,作为编户齐民,安分守己,纳赋应役,乃是乡里制度控制的主要对象;另一部分民户则游离在乡里控制体系的边缘,或逃亡脱籍,或漏税拒役,或聚众抗争,成为官府眼中的“莠民”乃至“匪”。乡里制度的实行,在很大程度上“规范”或“强化”了乡村社会的阶层结构:乡村民户与王朝国家体制间的亲疏程度,影响乃至决定着其在经济社会地位,以及其在政治与文化体系中的地位——主动接受并支持王朝国家的乡里制度、并在其中发挥主导作用的人户,得以分享尽可能多的土地等经济资源,控制赋役征发过程并尽可能在其中获取利益,占据较好的政治地位,从而拥有更多的晋升机会与发展空间;忽视乃至抗拒王朝国家的乡里制度,自居于乡里控制体系的边缘,则意味着受到王朝国家主导的政治经济与社会文化体制的“排斥”与“压制”,从而失去在体制内发展的可能,甚至成为现行统治制度镇压的对象。在这个意义上,乡里制度不仅赋予、确定乡村民户的“身份”,还大致确定其经济社会与政治文化地位,从而在很大程度上“形塑”乡村社会的阶层,并影响乃至决定着乡村民众的“社会流动”。

乡里制度是由有“思想”(或“想法”)与“立场”的人或群体设计、制定的,被推行到不同地区时需要“因地制宜”、做出适当的调整,实行之后将会“形塑”乡村社会的阶层、影响乡村民众的“流动”,这三个方面,在我看来,都是“活的”。由于乡里制度在制定之初,就预留了调整与变动的空间,所以,制度规定本身,也是“活的”。这样,制度背后的思想(或想法、立场),预留变动空间的制度规定,制度实行过程中的“因地制宜”,以及制度实行的不同社会后果,就构成了我所理解并试图描述的“活的乡里制度史”的四要素。

鲁西奇著《中国古代买地券研究》

厦门大学出版社2014年版

澎湃新闻:专题通史研究对于您而言已经不是第一次了,比如《中国古代买地券研究》及前年修订再版的《区域历史地理研究:对象与方法》,都是视野宏阔,而又脚踏实地(田野和文献方面都是如此),而这可以说是您治学上的一大特色。可否谈谈您在这一史学实践上的感想?

鲁西奇:是的。长时段、专门领域的研究,是我的重要特点之一。这与我的学习历程和学术背景有关。我先后师从彭雨新、李涵、石泉先生学习清代经济史、辽金宋元史与六朝史地,又受武大中古史学术传统及吕思勉先生的学问的影响较大,在不同时期专注于不同时段的历史学习与研究,自然而然的,涉及的时段就比较多,自己也有意识地努力将不同时段的历史问题联贯起来,加以考察。三十多年下来,就形成了这样的特点。

有时候,我心里不太有底,恐怕自己关于某一历史时段某一个专门问题的研究,在从事断代史研究的学者看来,非常肤浅,不专业。所以,我并不看重在专门领域里显示通贯式考察的长处,更看重在断代史领域里就某一专门问题所做研究的精深程度。换言之,其实我更看重断代史领域对我的专门研究的认同度。我努力与断代史研究对话,希望自己就某一问题在某一断代情况的探讨,与从事同一断代的学者的研究,处于同一水平上。我也希望学界同仁这样要求我,而不是因为我做的时段较长而放宽标准。

在具体的研究方法上,当年接受老师的指点,我学的是严耕望先生的路子:一点点地积累材料,加以比勘、辨析,慢慢地写出来。这是以材料为导向的研究路径,其实是很笨的法子。汉水流域历史地理、买地券、乡里制度,都是这样做出来的。所不同的是,对材料的辨析能力有所加强。这本书,所用的材料,其实大都常见,我自己比较肯定的,是对材料的辨析、认识,比我之前的研究,向前走了一点。这中间,除了学力的积累、提升外,通贯性的考察方式,给我对某一时段下难以通解的材料,提供了不同时段的视角,而不是守在一个特定的时段,设法“强解”。这是这些年来,我自己感觉到的一个最大的好处。

红歌会网 SZHGH.COM

红歌会网 SZHGH.COM